Ligne Bleue - Numéro 5 - Septembre 2025

Edito

La nouvelle stratégie de façade Méditerranée sur le point d’être approuvée

Depuis, mars dernier, dans le cadre de la concertation continue des réunions de travail se sont poursuivies pour continuer à affiner notre stratégie de façade au plus près des équilibres, des besoins et des ambitions pour la façade. La participation du public par voie électronique (PPVE) s’est ensuite déroulée du 5 mai au 5 août 2025. Elle avait pour objectif de recueillir les avis du public sur le projet de stratégie de façade maritime. En parallèle entre mai et septembre 2025, différentes instances ont été consultées au titre du code de l’environnement (R.219-1-10) ainsi que les pays voisins, notamment au titre de la convention d’ESPOO et des directives européennes. Les retours recueillis lors de ces différentes consultations sont en cours de traitement pour parfaire une fois de plus notre stratégie de façade et aboutir, d’ici la fin du mois, à une version parachevée prête à être adoptée pour les 6 ans à venir. Une synthèse de la participation du public par voie électronique et une déclaration environnementale seront publiées dans les prochains jours afin d’éclairer le public et les acteurs sur les choix opérés par l’Etat. Je profite de cette e-lettre pour remercier l’ensemble des acteurs ayant contribué à faire évoluer cette stratégie pour leur investissement et la richesse des échanges et pour se féliciter collectivement de l’aboutissement de ce travail engagé depuis 2022.

Sommaire

- A la Une

- Fonds meubles à l’honneur ! jeudi 30 septembre 2025 à Montpellier

- Le DSF en action

- L’économie bleue se mesure

- Le DSF en action

- La préservation des espèces marines vulnérables en Méditerranée

- Le DSF en action

- La thalassothermie aux Assises européennes de la transition énergétique

- Le DSF en action

- Mieux préserver la posidonie des impacts indirects de l’artificialisation du littoral

- Nouveaux dans le réseau

- Clémence GAUCHERAND, Chargée de mission au Service Mer et Littoral de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

- Johann SCHLOSSER - Adjoint à la cheffe du…

- Silvia Pelegri Pedret, Responsable de la mission Environnement marin à la direction départementale des Alpes-Maritimes

- Tristan BATAILLE, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral des Alpes-Maritimes

- Xavier MEYER, Chef de projet Fonds Biodiversité Éolien en mer

- Nos grandes dates

- Le DSF et moi

A la Une

Fonds meubles à l’honneur ! jeudi 30 septembre 2025 à Montpellier

Action du DSF : Renforcer la prise en compte des habitats benthiques dans les autorisations en mer

La Direction interrégionale de la mer Méditerranée co-organise avec ses partenaires (OFB, Région Occitanie, Office de l’environnement de Corse et Agence de l’eau) une journée d’études sur les habitats de substrats meubles.

Cette journée sera l’occasion de restituer les résultats des projets lauréats de l’appel à projets lancé en 2022 visant à renforcer la connaissance des habitats des fonds meubles ("Caractérisation et fonctionnement des habitats de substrat meuble"). Pour rappel, deux projets avaient été désignés lauréats : le projet PIAF - Poissons des fonds meubles : Inventaire par ADN environnemental, porté par l’Université de Montpellier, et le projet ARENA - AmélioRation des connaissancEs sur les fonctioNnalités écologiques des milieux sAbleux - porté par STARESO.

Le consortium de cet appel à projets saisit l’opportunité de la restitution de ces deux projets pour mettre en lumière les habitats de substrats meubles. Ces habitats, moins connus et moins caractérisés que les autres habitats emblématiques de Méditerranée, ont été prioritairement ciblés par le passé pour le report des pressions anthropiques (artificialisation, pêche, ancrage, etc.) car jugé – faute de connaissance - moins riches en biodiversité.

A l’aune des objectifs du règlement européen sur la restauration de la nature, qui fixe des cibles de restauration spécifiques aux habitats de substrats meubles, et dans le cadre du lancement prochain des travaux d’élaboration de la stratégie méditerranéenne de limitation du rythme d’artificialisation, cette journée permettra de réunir et mobiliser les acteurs de la façade autour de ce sujet.

La journée d’études abordera :

- l’état des connaissances sur ces habitats et la méthodologie ;

- les impacts anthropiques sur les fonds meubles ;

- les perspectives en termes de restauration et de d’acquisition de connaissances.

Le DSF en action

L’économie bleue se mesure

Action du DSF : Dresser au niveau de la façade un bilan régulier de l’économie bleue et favoriser l’adéquation des besoins des acteurs avec les opportunités de recherche

Outre les travaux permanents pilotés par le Carif-Oref Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de sa mission de coordonnateur de l’observatoire méditerranéen des métiers de la mer, l’économie bleue se mesure à d’autres échelles et selon d’autres méthodes expérimentées par les partenaires ; cela grâce au soutien du Fonds d’intervention maritime.

- A l’échelle régionale : caractérisation des emplois et des besoins RH des entreprises de l’économie bleue en région Occitanie

S’inscrivant dans la suite des travaux déjà engagés en la matière depuis 2018, l’étude portée par la région Occitanie vise à caractériser de façon qualitative et territoriale les entreprises et l’emploi de l’économie bleue régionale pour :

- Compléter la connaissance des activités de l’économie bleue par des analyses statistiques sur la localisation et la nature des emplois concernés ;

- Avoir des éléments plus factuels et opérationnels sur les dynamiques d’embauche et métiers recherchés, pour aller vers les acteurs / filières et engager un processus collaboratif ;

- Alimenter une déclinaison opérationnelle de politiques régionales en direction de certaines filières économiques (pêche & aquaculture, activités nautiques et navales, transport maritime et activités portuaires directes).

Pour plus de détails, contact : Nicolas DOURLENS, Chargé de l’économie bleue et de l’innovation à la région Occitanie

- A l’échelle locale : identifier les enjeux et les perspectives de développement économique durable de l’économie bleue dans le territoire Maralpin

L’étude portée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur vise notamment à :

- Comprendre l’impact environnemental de la filière maritime actuelle ;

- Identifier les moyens les plus efficaces pour accélérer la transition vers une filière maritime plus durable et respectueuse de l’environnement ;

- Évaluer les impacts économiques et sociaux de la transition écologique de la filière ;

- Préparer les entreprises de la filière et répondre aux enjeux de l’adaptation au changement climatique.

Pour plus de détails, contact : Emilie COLLIGNON, Chargée de missions études économiques à la CCI Nice Côte d’Azur

Rendez-vous dans les prochains mois pour la parution des résultats !

Le DSF en action

La préservation des espèces marines vulnérables en Méditerranée

Actions du DSF : Réduire l’impact des captures accidentelles de tortues marines par la formation des marins-pêcheurs et le maintien d’un réseau adapté de centres de soin et sensibiliser et former les pêcheurs professionnels et de loisir à la reconnaissance et à la prise en charge d’élasmobranches susceptibles d’être capturés accidentellement et améliorer la déclaration de capture accidentelles.

La pêche entraîne de nombreuses captures accidentelles dans le monde. Ces captures concernent des espèces non ciblées, sous-tailles ou encore vulnérables comme les tortues, raies, requins, mammifères marins et oiseaux marins. Bien que difficiles à éliminer totalement, elles peuvent être réduites grâce à des pratiques adaptées.

Les causes principales de ces captures résident dans le chevauchement entre zones de pêche et habitats d’espèces sensibles, ainsi que dans l’usage d’engins peu sélectifs (chaluts, palangres, filets). Les conséquences sont lourdes : chaque année, plus d’un million de tonnes de requins et raies, 600 000 mammifères marins, 720 000 oiseaux et 250 000 tortues meurent dans le monde suite à des interactions dans les engins de pêche.

Le projet porté par WWF et soutenu par la DIRM répond à deux actions du plan d’actions du DSF.

Le WWF avait initié en 2022 avec l’OP SATHOAN des formations à destination des pêcheurs pour sensibiliser à la problématique des prises accidentelles (notamment des tortues marines et élasmobranches).

Ces sessions de formation ont connu un réel succès auprès des pêcheurs professionnels, c’est pourquoi la DIRM a souhaité soutenir cette initiative et l’étendre plus largement. Ce sont donc les 3 organisations de producteurs de la façade qui ont reçu la proposition de formation : OP SATHOAN, OP du Sud et OP du Levant. Quatre sessions de formation ont ainsi été organisées à Marseille, au Grau-du-Roi, à Gruissan et à Sète en février 2025. Elles permettent d’apporter un contexte scientifique, écologique et réglementaire sur les différentes espèces marines vulnérables, de favoriser les échanges entre professionnels et de comparer les différentes pratiques de pêche. Organisées en partenariat avec l’ONG grecque ISea, qui dispose de modèles en taille réelle de requin peau bleu et de raie pastenague violette, ces sessions permettent des démonstrations en direct de manipulation et de remise à l’eau des animaux capturés, afin d’augmenter leur taux de survie.

Cette approche collaborative et interactive favorise la diffusion des bonnes pratiques tout en tenant compte des contraintes du métier. Au total, 32 pêcheurs professionnels supplémentaires ont été formés, exerçant différents métiers (palangriers et fileyeurs adhérents aux OP Sathoan et OP du Sud).

En parallèle, fin 2024, le WWF et l’OP SAHTOAN ont réédité avec le soutien de la DIRM le « Guide des espèces à destination des pêcheurs responsables » augmenté de nouvelles espèces. Ce guide a pour objectif d’aider les pêcheurs professionnels à reconnaitre et identifier les espèces sensibles de Méditerranée qui sont les plus susceptibles d’être capturées ou observées : thonidés ; élasmobranches ; tortues marines ; petits et grands mammifères marins ; oiseaux marins etc.

Les retours recueillis via des questionnaires anonymes confirment l’intérêt de ces ateliers : les pêcheurs ont jugé les contenus utiles et pertinents, et beaucoup se sont déclarés prêts à inciter leurs collègues à participer à de futures sessions, soulignant ainsi la pertinence et la réplicabilité de ces formations.

Ces résultats mettent en lumière l’importance des collaborations constructives entre professionnels de la pêche, administration et ONGs, et démontrent que ces formations constituent un axe important pour réduire l’impact des captures accidentelles et encourager une pêche plus durable en Méditerranée.

Le DSF en action

La thalassothermie aux Assises européennes de la transition énergétique

Action du DSF : objectif de massification de cette filière qui utilise l’énergie marine

Le 25 juin 2025, la DIRM Méditerranée et le CEREMA ont participé aux Assises européennes de la transition énergétique, à Strasbourg.

Rendez-vous annuel incontournable des acteurs engagés dans la transition énergétique des territoires depuis 1999, les Assises Européennes de la Transition Energétique accueillent chaque année plus de 3500 participants – collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, acteurs économiques et associatifs, étudiants, pour 3 jours de débats et de rencontres. Au programme : plus de 150 rendez-vous : plénières, tables rondes, entretiens, témoignages, ateliers ou encore visites de sites, pour se rencontrer, échanger, partager et faire le plein d’inspiration !

A cette occasion, ce duo de choc a animé un atelier sur le thème : Thalassothermie en Méditerranée, pour un Littoral Énergétiquement Autonome. Cet atelier a permis d’explorer le potentiel de la thalassothermie pour répondre aux besoins énergétiques des zones littorales méditerranéennes.

À travers des exemples concrets, comme les projets Thassalia et Massiléo à Marseille, les participants ont découvert comment cette technologie utilise l’énergie thermique de l’eau de mer pour le chauffage et la climatisation de bâtiments, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. L’atelier a également mis en lumière les défis techniques, les bénéfices économiques, et les pratiques pour minimiser les impacts sur le milieu marin, mais aussi les perspectives pour le développement de la filière thalassothermique en Méditerranée (financement, zones à potentiel, exploitation, …).

Des échanges nourris ont suivi l’atelier, permettant de mettre en valeur des potentiels partages de connaissances et de pratiques entre les différentes régions françaises, mais également européennes. De belles perspectives pour la thalassothermie dans les années à venir !

Le DSF en action

Mieux préserver la posidonie des impacts indirects de l’artificialisation du littoral

Action du DSF : Renforcer la prise en compte des habitats benthiques dans les autorisations en mer

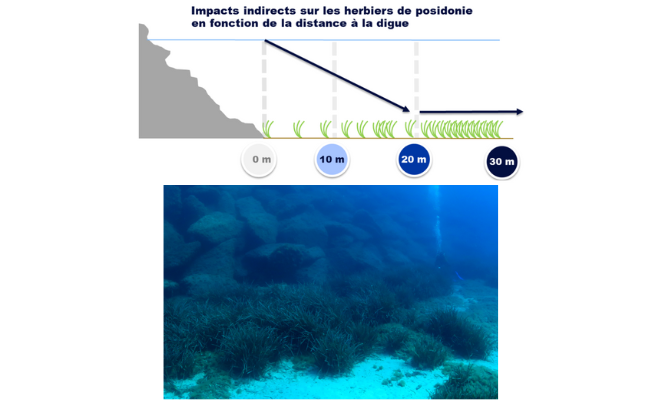

La création d’ouvrages maritimes sur les petits fonds côtiers a entraîné des régressions notables des herbiers de posidonie ces dernières décennies. Outre la destruction des herbiers par recouvrement, les impacts de ces aménagements peuvent être occasionnés lors de la phase travaux mais aussi de la phase exploitation notamment par modification locale de l’hydrodynamisme et de la dynamique sédimentaire. Ces derniers correspondent aux impacts « indirects ».

Face aux demandes de travaux toujours nombreuses de réfection, d’élargissement ou de création de nouveaux ouvrages maritimes (digues portuaires, brises lames, remblaiements, etc.), la Direction régionale de l’aménagement, de l’environnement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur a piloté, en concertation avec l’ensemble des services et opérateurs de l’État de la façade régionale, une étude visant à affiner la distance minimale à conserver entre des herbiers de posidonie et des ouvrages maritimes, estimée jusqu’ici à 10 m (Boudouresque et al. 2006) dans le guide Ramoge. Pour ce faire, l’étude visait à produire des données statistiquement robustes sur (1) l’état des herbiers de posidonie à proximité d’ouvrages sur 8 sites régionaux et (2) les modifications des conditions hydrodynamiques à proximité des ouvrages.

Après près de 2 ans de réflexion et d’étude approfondie coordonnée par SUEZ Consulting avec l’association du GIS Posidonie, de l’Institut Méditerranéen d’Océanologie, d’Actimar et de Waeles Marine Consultants, les résultats mettent en évidence des impacts significatifs des ouvrages sur la surface et la structure des herbiers au-delà de la distance minimale de 10 m préconisée précédemment tout en restant limités en deçà de 20 m. Aucune corrélation n’a été identifiée entre la structure des herbiers et les conditions hydrodynamiques modélisées, indiquant qu’il reste complexe de prédire les impacts indirects des ouvrages côtiers avec un degré de confiance suffisant.

Ces conclusions viennent nourrir l’actualisation en cours du guide RAMOGE.

Nouveaux dans le réseau

Clémence GAUCHERAND - Chargée de mission au Service Mer et Littoral de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Johann SCHLOSSER - Adjoint à la cheffe du service mer et littoral Pyrénées-Orientales et Aude à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales

Silvia PELEGRI PEDRET - Responsable de la mission Environnement marin à la Direction Départementale des Alpes-Maritimes

Tristan BATAILLE - Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral des Alpes-Maritimes

Xavier MEYER - Chef de projet Fonds Biodiversité Éolien en mer à l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse

Nos grandes dates

| Evénement | Date |

|---|---|

| Cérémonie d’inauguration du parc éolien en mer flottant Provence Grand Large | 25 septembre 2025 |

| Journée d’étude "Habitats de substrats meubles" à Montpelier | 30 septembre 2025 |

| Comité technique DSF | 2 octobre 2025 |

| Commission spécialisée éolien flottant | 3 octobre 2025 |

| Club des services instructeurs mer et littoral de la façade Méditerranée | 9 octobre 2025 |

| Rencontres du littoral 2025 | 14-15 octobre 2025 |

| Commission administrative de façade | 17 octobre 2025 |

| Conseil scientifique éolien | 13 novembre 2025 |

| Conseil maritime de Façade (CMF) à Marseille | 16 décembre 2025 |

Le DSF et moi

Nathalie CAUNE

Présidente d’une association de protection du littoral (Bandol - Var) - Bénévole co-pilote du réseau Mer de FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur

À mon arrivée dans le monde associatif, et me formant à la chose littorale, le DSF m’est vite apparu incontournable pour bien comprendre l’ensemble des enjeux à considérer en Méditerranée.

À l’époque, je n’imaginais pas que 10 ans plus tard, ayant rejoint les troupes des citoyens bénévoles de France Nature Environnement, je contribuerai à son élaboration participative au sein du conseil maritime de façade.

Quand on est passionné par les mécanismes interactifs littoraux (écosystèmes et interactions terre-mer), le Document Stratégique de Façade représente la porte d’entrée à l’action de protection de ces espaces communs fragiles. Traduisant de façon opérationnelle les objectifs de bon état écologique de la mer pour notre façade méditerranéenne, tout en portant un regard socio-économique, le DSF est l’articulation pivot dans la politique de planification régionale maritime. Il est LE document d’intention qui fait ce lien entre la terre et la mer. Un rôle pivot qui devrait même se renforcer par cette double approche unique à même d’intégrer les nouvelles dynamiques à l’échelle du front méditerranéen : les variables climatiques et les nouveaux impératifs européens de restauration écologique.

Intrinsèquement représentatif des mécanismes interactifs jusque dans son fondement participatif, et piloté en bonne intelligence par par les préfets coordonnateurs avec l’appui de la DIRM, le DSF est aussi un garant démocratique. Il compose avec les énergies d’acteurs à l’œuvre sur la façade*, en porte ainsi les forces et les faiblesses, et s’attache à maintenir des échanges continus de co-construction.

Parviendrons-nous tous ensemble à imaginer un futur pour la Méditerranée française ?

Indéniablement, je constate déjà des points de satisfaction : mise à l’échelle d’un encadrement plus pertinent de l’artificialisation, protection plus opérationnelle de certains habitats, plus grande intégration dans nos débats au CMF des impacts terre–mer et des risques littoraux…

Face aux enjeux, qu’ils soient écologiques, climatiques ou même politiques et sociétaux, notre responsabilité collective est bien d’ancrer plus solidement une vision partagée pour un lien plus profond et plus respectueux entre nos sociétés, le littoral et le Vivant marin.

Il ne tient qu’à nous…

*Façade : un autre mot pour qualifier le littoral avec une intention particulière tournée vers la mer. Peut-être pour ne pas oublier que cette façade est adossée à la terre qui la porte, et projetée vers la mer qu’elle contient, pour toujours maintenir cet équilibre.

Comité de rédaction : DIRM Méditerranée - Mission de coordination des politiques de la mer et du littoral Kristenn Le Bourhis, Charlotte Mucig, Violaine Talleu, Julie Idoux, François Virevialle, Benoit Rodrigues

Pour vous désinscrire de cette e-lettre : merci d'envoyer un e-mail à mission-coordination.dirm-med@mer.gouv.fr